| �悭���鎿�� |

|---|

| Q-01 | �����@���ɂ�����s�����m�̖������ĉ��ł����H |

|---|---|

| A-01 |

�@��ʓI�Ɉ�҂Ɣ�r����Ƃ킩��Ղ��C���[�W�ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B�u�s�����m���X��ҁv�Łu�ٌ�m����w�a�@�̐搶�v�Ɖ��ɂ��܂��B �@�F�����ׂ��Ђ�����A�ǂ��炩�ƌ����ߏ��̊X��҂�I�����܂���ˁB�X��҂ɍs���Ă��A��ɕ����Ȃ��d��ȕa�Ɛf�f���ꂽ��A��w�a�@�����Љ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B �@�����l�Ȃ��̂ŁA�܂��s�����m�̏o�Ԃł��B �����ҊԂŋ��c���܂Ƃ܂�A���Ƃ�������������Ȃ������̐������_��h�~�����i�Ƃ��ďd�v�ȏ؋����ނƂȂ�w�_�x���쐬���鎖��A���̌_�Ɋ�Â��w�����؏��x�쐬�����葱�����鎖�������ߒv���܂��B �@���ɓ����ҊԂō��ӂł��������֔��W���Ă��܂��A����E�ٔ��ł��悢��ٌ�m�̏o�Ԃł��ˁB�i����E�ٔ��������g�ł��������A��������Ⴂ�܂��B�j �@�ܘ_�A���ށi��F�_�j�쐬��A���炩�̑������������čٔ��ɂȂ��Ă��_�i��F��Y�������c���◣�����c���j�͋��͂ȏ؋��ƂȂ�̂ł��B |

| Q-02 | �s�����m�Ɏ��`���͂���܂����H |

|---|---|

| A-02 |

�@����܂��B �@�s�����m�́A���Ǝ��i�ł���A�s�����m�@��12���ɂ�搂��Ă��܂��B���S���āA�����k�������B |

| Q-03 | �s�����m�́A�ǂ�ȏ��ނ̍쐬���ł���̂ł����H |

|---|---|

| A-03 | �@�s�����m�ɂ́A�쐬�ł��鏑�ނƍ쐬�ł��Ȃ����ނ�����܂��B���̖@���ɂ����Ĉᔽ���Ă���ꍇ���ł��Ȃ��Ƃ��ł��B |

| Q-04 | ���ނ́A�������g�ō���Ă̓_���ł����H |

|---|---|

| A-04 |

�@�������g�̏��ނ�����쐬����̂ł���A���R�ɂł��܂��B

���A�����i�҂ł����Ă��A���l�̏��ނ�㏑���邱�Ƃ́A�����ł���ł��Ă��܂��܂��B �@�ł́A�Ȃ����Ƃɗ��ނ̂ł��傤���B�ȒP�ȏ��ނł����Ă��A�@�ߒm��������Ηǂ��̂ł����A �m�������쐬���邱�Ƃ͓�����Ƃł��B�ꂩ�璲���E�����鎞�Ԃ������ł��傤�B �v�����������������ނ����邩���|�C���g�ł��B �@�ł�����A�˗����郁���b�g�Ƃ��ẮA

|

| Q-05 | �˗����ꂽ�s�����m�Ɩ��̐i�s�i�K�ŁA���m�Ǝ҂̋Ɩ�����������ꍇ�́H |

|---|---|

| A-05 |

�@���������́A�@���̑����I�ȑ����Ƃ��čl���Ă��������B �@�������Ȃ���A�@���i��F�ٌ�m�@��72���j��A�s�����m�̂ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B ���̏ꍇ�́A�K�v�ɉ����ē����������瑼�m�Ǝҁi�ٌ�m�E�i�@���m�E�y�n�Ɖ������m�E�ŗ��m�E�Љ�ی��J���m�E�}���V�����Ǘ��m�E��n��������m���j ���Љ�v���܂��B �ł�����A���˗��җl�Ɂu���x�́����m�Ɉ˗������ĉ������B�v���ɂāA����ɕʂȎm�Ƃ����߂Ă��˗��җl�ɒT���Ă��炢 ��͒m��܂���B�Ƃ����ɂ͂Ȃ�܂���̂ŁA�����S�������B �@���A�s�����m�́A�ŏ��̑����Ƃ��Ă͂��Ȃ�L���Ȏm�Ƃƍl�����܂��B �Ȃ��Ȃ�A�s�����m�����ɂ́A��ϕ��L���@���̕������Ȃ�����i�ł��܂���B ���Ȃ킿�A���m�Ǝ҂̐��m���̓�������炢�Ȃ�Ε����Ă���킯�ł��B ����āA���̋Ɩ��́A���������N�Ɉ˗�����Ηǂ����킩��Ȃ����ɂ��֗��ł��B |

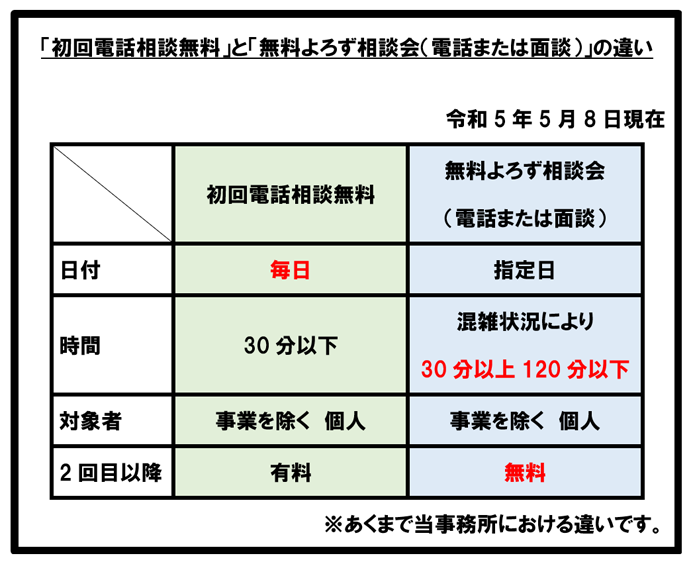

| Q-06 | �u����d�b���k�����v�Ɓu������낸���k��i�d�b�܂��͏����t���ʒk�j�v�͉����قȂ�܂����H |

|---|---|

| A-06 |

���⑫����

�k�C���s�����m�� �i�s���U�v�s�ׂ̋֎~�j �� 16 �� ����́A�˗���U�v����ړI�������āA���̍s�ׂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �i1�j���U���֑͌�ȍL���y�ѐ�` �i2�j���̉���̔�掎Ⴕ���͒��������A���������̋����ɗv�����p���������Ή��ŋ������邱�Ƃ������Ď����U�v���邱�� �����l�Q �@��V�z�́A�s�����m�@�����i����11�N�@����151���j�ɂ��e�s�����m�����R�ɐݒ�ł��邱�ƂɂȂ�܂������A ���I�Ɛ�̋֎~�y�ь�������̊m�ۂɊւ���@���ł͕s�����Ȏ�����@�Ƃ��āu�s�������v���ւ��Ă��܂��B �@�u�s�������v�Ƃ́A�����ȗ��R���Ȃ��̂ɏ��i���͖��A���̋����ɗv�����p���������Ή��Ōp�����ċ������A ���̑��s���ɏ��i���͖�Ⴂ�Ή��ŋ������A���̎��Ǝ҂̎��Ɗ���������ɂ����邨���ꂪ��������B �i���p�Q�ƕ����F�k�C���s�����m��w�Ɩ��K�g�x5���i�k�C���s�����m��A����22�N�j�j |

| Q-07 | �s�����m�⏕�҂���]���Ă܂��B��W���Ă܂����H |

|---|---|

| A-07 | �@���݁A���������ɂ����ĕ�W���Ă���܂���B |

| Q-08 | �s�����m�̑I�ѕ����Ă���܂����H |

|---|---|

| A-08 |

�@���{�S���ɁA�Ȃ�ƍs�����m�́A54,017���i�ߘa7�N8���������݁j������̂ł��B

�l�����͐F�X����ł��傤���A���̒�����˗��җl�ɂ������s�����m��I�ԃ|�C���g���A���I�Ȍ����Ƃ��ďЉ�܂��B �@��含�őI�� �@�J�Ƃ����Ă̍s�����m�̏ꍇ�A�u���ł��ł��܂��v���u�����ł��܂���v�ƂȂ�\���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����炱���A�s�����m�̋Ɩ��͈͂͑�ύL���̂łR��ޒ��x�ɍi�������Ƃ̕������S�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����ŋC���������̂��A�C���^�[�l�b�g�Ō�������ƂP�̕��삾�����P�̃z�[���y�[�W�Ƃ��ďЉ��Ă��Ă������� ���̂P�̕������Ƃ��Ă���Ɗ��Ⴂ�������悤�ȃz�[���y�[�W�������܂��B ���́A���̕���ł����삲�ƂɃz�[���y�[�W���쐬���Ă���ꍇ������̂őS�Ă̕���œ��l�Ȃ��Ƃ��N����܂��B ��傾�Ɣ��f����O�ɁA�������ׂĂ݂�ق��������ł��B �ܘ_�A���N�̌o����ς�ő����̐�啪��������Ă���ꍇ�́A�b�͕ʂł����B ���������̏ꍇ�́A�����@���ɓ������Ă���܂��I �A�|�e���V�����i�����ݓI�ȗ́j�őI�� �@���Ζʂ̍s�����m����ɔ��f������@�Ƃ��āA�܂��A�����ō��i���������|�C���g�ł��B���������܂��ƁA �F�l�͎������Ȃ��ōs�����m�ɂȂ��̂��Ƌ^���������鎖�ł��傤�B�����Ȃ̂ł��A�������Ȃ��Ă��Ȃ�܂��B �������炭�߂��Ă����ꍇ�i�s��������S���������Ԃ��ʎZ����20�N�ȏ�i�����҂�17�N�ȏ�j�ɂȂ�ҁj�ɂ́A�s�����m�̓����������ŊJ����Ă��܂��B �ǂꂾ���@�߂ɏڂ����̂��^��������邱�Ƃɂ��Ȃ�ł��傤�B �@���ɁA�����i���������|�C���g�ł��B�̂͒N�ł��ȒP�ɍ��i�ł������オ�������ƌ����Ă��܂��B �u�s�����m�����ɋ���������̂ł����A���N�x�̎����ō��i���ꂽ�̂ł����H�v���A���ɕ����Ή��������Ă����Ǝv���܂��B �i���ӁF�s�����m�������i�N�x�ƍs�����m�o�^�N�����͑S���Ӗ����Ⴂ�܂��B ���i���Ă��A�s�����m�ł͂���܂���B���̌�A�o�^���ď��߂čs�����m�Ɩ�����̂ł��B ���Ȃ݂ɁA���i��A���N�����Ă���ł��s�����m�ɓo�^���邱�Ƃ��ł��܂��B �˗v����ɁA�`�F�b�N����|�C���g�͓o�^�ł͂Ȃ����i�����N�x�ł��B�j �ߔN�̍s�����m�����͑�ςɒႢ���i���ł��̂ʼn��L���Q�l�ɔ��f�����̂��ǂ��ł��傤�B ����ʍ��c�@�l�s�����m���������Z���^�[�̔��\��� �s�����m�������ʁi�k�C���y�ёS���ł̍��i���j

�B�����őI�� �@�@���Ƃ́A�n�[�h�����������ƂŗL���ł�����A�b�₷���s�����m��I�ԂƗǂ��Ǝv���܂��B �Ⴆ�A�Ⴂ�˗��җl�̏ꍇ�A�N������I�v�l���������N��̕��ɑ��k����ƁA�s���Ȏv�������邩���m��܂���B ���E�̏ꍇ�́A�n�[�h�����Ⴍ�đ��k���₷���p�[�g�i�[��ڎw���Ă���܂��I �C��V�z�őI�� �@�v���C�X�E�|���V�[�i��V�z�̕��j�j�������������I �D�w���őI�� �@�w���́A�s�����m�ɂȂ�ׂ̏����ł͂���܂���B�����̑��k�o����A�w��������������Ȃ�ɂ�������Ⴂ�܂��B�����g�A�푈�������Ă������Ƃ�������������C������������܂��B �C�ɂȂ���Ȃ�A�Ⴆ�A�k�C���̍����s�n�o�R��w�i�k�C����w�E�����H�Ƒ�w�E���M���ȑ�w�j����I��ł��ǂ������m��܂���B ���E�̏ꍇ�́A�����H�Ƒ�w�𑲋Ƃ��Ă���܂��I |

| Q-09 | �U�ҍs�����m���ǂ�����m��ɂ́H |

|---|---|

| A-09 |

�@�s�����m�̎��i�����邾���ł́A�s�����m�Ɩ����܂���B���̌�A�o�^���ď��߂čs�����m�Ɩ�����̂ł��B

�o�^�����������������邩������܂���B �@�܂��A����킵�����̂�p����������邩���m��܂���B �@�o�^���ꂽ���^�����̍s�����m�ł��邱�Ƃ��m�F������@�Ƃ��āA �o�^�ԍ��i���E�̏ꍇ�́A���z�[���y�[�W�̏����Љ���j������̂ŁA����𗘗p���A �k�C���s�����m���ɖ₢���킹�Ă��m�F�������B �@�C���^�[�l�b�g��Œ��ׂ�ɂ́A���{�s�����m��A������ �z�[���y�[�W����[�s�����m��T��]����y�Ɍ������`�F�b�N���ł��܂��B�ܘ_�A���E����������܂��B |

| Q-10 | ����s�����m�ɂȂ�\��͂���܂����H |

|---|---|

| A-10 |

�@����s�����m�Ƃ́A�u�g�s�����m���쐬�����h�������ɒ�o���鏑�ނɌW�鋖�F���Ɋւ���s���s���\���ĂɌW��葱�̑㗝���s����v�ꕔ�̍s�����m�̂��Ƃł��B �@���E�́A�����@�����̍s�����m�Ȃ̂ŋ��F�Ɩ����s���Ă���܂���B�ł�����A����s�����m�ɂȂ��Ă��Ɩ��ɖ𗧂�����^�C�~���O���S������܂���B����āA���C���ē���s�����m�ɂȂ�\��͂������܂���B |

| Q-11 | �u�戵�������̂��鎖��v��u�˗��җl�̐��v�������T�C�g�ɍڂ���\��͂���܂����H |

|---|---|

| A-11 |

�����T�C�g�ɍڂ���\��͂���܂���B �@�������ڂ��邱�ƂŐ������̌o�������邱�Ƃ��A�s�[���ł���_�ŗ��p���Ă���搶�������܂��B�����҂����ł��Ȃ��l�ɂ�����œ����҂ɋ�����Ό��J���Ă����`���ᔽ�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@�������Ȃ���A�������E���˗��җl�̗��ꂾ�Ƃ���ƁA�����������l�ɒm��ꂽ���Ȃ�����������˗������搶�ɑł�������킯�ł��B�N�ɂ��m��ꂽ���Ȃ���ł��B���Ɉ�ł��A���̐l�Ȃ̂ł͂Ǝv���鎖����C�ɂȂ��Ďd������܂���B ����ɁA���J�������Ă��Ȃ��Ă��A���̐搶������Ɍ��J���Ă��Ȃ����Ƌ^�S�ËS�ɂȂ��Ă��܂������m��܂���B �@���E�̗l�ȐS�z���̐l�ł����S���Ĉ˗��ł���搶�ł��肽���Ǝv���Ă���܂��B����āA���̗l�Ȏ�i���g�����R�}�[�V�������@�͂��Ȃ����ɂ��Ă���܂��B �@�t�ɁA�ڂ��Ă���搶�̕������S�Ɗ����Ă��鑊�k�i�˗��j�җl�����܂�����A�u������̍s�����m�Ƃ��Ă̐E���i�N���j�����Ē����\�͂����@��������K���ł��B�v�Ƃ��`���v���܂��B |

| Q-12 | �O�[�O���}�b�v��Yahoo! �}�b�v�A�v���i�u���E�U�ł͔�Ή��j�̃N�`�R�~�ŕ]�����������݂��Ă��ǂ��ł����H |

|---|---|

| A-12 |

�O�[�O���}�b�v��Yahoo! �}�b�v�A�v���i�u���E�U�ł͔�Ή��j�̃N�`�R�~�ŕ]�����������݂��Ă����v�ł��B�Ȃ��A����2���������́A�����ɓ��������őΉ����Ă���܂��B �@���k�җl���g�ł����g�̓��e�����J����킯�ł����瓖�������Ƃ��Ď��`���ᔽ�Ƃ͂Ȃ�܂���B�]���āA�@�ߏ�����ł���Ύ��ȐӔC�ɂ����ď������ݒ����đ��v�ł������܂��B �@�ނ���A�ǂ��]������Γ��������Ƃ��Ă���݂ɂȂ�܂��̂ŁA���肪���������Ă���܂��B �@�A���A�u���������𗘗p���������Ȃ��l�v��u���Ǝҁv������̎��������̈��]�͋֎~�����Ē����܂��B�i�Y�@233���F�U�v�Ɩ��W�Q�߁j �O�[�O���}�b�v�̃N�`�R�~ �u�����������E���̏ꏊ�Ŏ����̑̌��⊴�z�����L���܂��傤�v Yahoo! �}�b�v�A�v���i�u���E�U�ł͔�Ή��j�̃N�`�R�~ Yahoo!�}�b�v�w���v�iiPhone�Łj�N�`�R�~�̓��e�E�C���E�폜 Yahoo!�}�b�v�w���v�iAndroid�Łj�N�`�R�~�̓��e�E�C���E�폜 |

| Q-13 | �v���C�X�E�|���V�[�i��V�z�̕��j�j |

|---|---|

| A-13 |

�|�C���g�`�@�k�C���s�����m�� �i�s���U�v�s�ׂ̋֎~�j �� 16 �� ����́A�˗���U�v����ړI�������āA���̍s�ׂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �i1�j���U���֑͌�ȍL���y�ѐ�` �i2�j���̉���̔�掎Ⴕ���͒��������A���������̋����ɗv�����p���������Ή��ŋ������邱�Ƃ������Ď����U�v���邱�� �|�C���g�a�@�Ɛ�֎~�@ �@��V�z�́A�s�����m�@�����i����11�N�@����151���j�ɂ��e�s�����m�����R�ɐݒ�ł��邱�ƂɂȂ�܂������A ���I�Ɛ�̋֎~�y�ь�������̊m�ۂɊւ���@���ł͕s�����Ȏ�����@�Ƃ��āu�s�������v���ւ��Ă��܂��B �@�u�s�������v�Ƃ́A�����ȗ��R���Ȃ��̂ɏ��i���͖��A���̋����ɗv�����p���������Ή��Ōp�����ċ������A ���̑��s���ɏ��i���͖�Ⴂ�Ή��ŋ������A���̎��Ǝ҂̎��Ɗ���������ɂ����邨���ꂪ��������B �i���p�Q�ƕ����F�k�C���s�����m��w�Ɩ��K�g�x5���i�k�C���s�����m��A����22�N�j�j �|�C���g�b�@�K�X���� �@��L�|�C���g�`�A�a�y�ё��������i���ݒn�F���ߎw��s�s�A��啪��F�����@���A�s�����m���F�����x�j�Ɣ�r�������A�����̕ϓ������܂��K�X�A��V�z�����肵�Ă��܂��B �y�@�� �S �� ���@�z �@��L�|�C���g�`�a�b��O��ɕ�V�z�����߂����Ē����Ă���܂��B �Ȃ��A��r�������Ă��鑼�̎�����������ꍇ�ł���x�����k�����ĉ������B �˗��җl����̂���]������A�s�����m�Ɩ��ϔC�_�ɏ�������O�ɁA���̎������̕�V�z�i�Y��URL�܂��͌��Ϗ��Ȃǁj�������M�����������������Ŋm�F��A���߂ĕ�V�z������Ē��������ł��܂��B |

|

| Copyright © 2005-2026 Certified Administrative Procedures Legal Specialist Keisuke Maeda Legal Affairs Office. All rights reserved. |